運送業サポートは【全国対応】!

業界最安値ですのでご安心ください!

ZOOM、LINE、ChatWork、Slack、その他webツールにも対応しております。

完全郵送対応も可能ですので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください!

人の要件

介護タクシー事業を開業するにあたり、人・資格者・役員の要件などがあります。一つずつ確認をしていきましょう。

資格や経験の要件

介護タクシー事業を開業するにはタクシー等の経験は必要ありません。

個人タクシーや建設業などとは違い、要件に合った人材がいれば設立が可能です。

タクシー事業には2種自動車免許を持っている人がいることが必要となります。

そして、介護系の資格は必須ではありません。

ただし、介護福祉士等の資格を持っている場合は、福祉車両(車椅子やストレッチャー専用)ではなくても、一般的な車両で登録が可能になります。

運転手/自動車第2種免許

介護タクシー事業は、自動車第2種免許を持っている運転手がいることが必須となります。

2種免許の資格が取れる人

2種免許は教習所に通うことで取得ができます。

この2種免許は、

- 21歳以上

- 普通自動車免許の取得後3年経過

に該当する場合は取得できるようになります。

第2種免許は技能試験以外にも「視力等の条件」が通常よりも厳しく、色彩や深視力も計測をします。

運行管理者

介護タクシーの事業開始は1台から始めることが多いと思います。

車両数が5台未満の場合には「運行管理者の資格」は必要ありません。

5台未満の場合には無資格者を運行管理者として選任します。

ただし、5台以上となる場合には運行管理者の資格が必要となりますので、すぐに台数を増やしていく予定がある場合には運行管理者の確保も視野に入れておく必要があります。

運行管理者は、

- 受験して受かる

- 運送会社等に在籍して5年間毎年講習を受講して取得する(受験無し)

の2つの方法があります。

受験資格は「基礎講習」を受けることで誰でも受験が可能です。

また、講習は全国の「NASVA(自動車事故対策機構)」や認定された教習所などで行われています。

整備管理者

整備管理者も運行管理者と同様に車両数が5台未満の場合には「整備管理者の資格」は必要ありません。

5台未満の場合には無資格者を整備管理者として選任します。

ただし、5台以上となる場合には整備管理者の資格が必要となりますので、すぐに台数を増やしていく予定がある場合には整備管理者の確保も視野に入れておく必要があります。

整備管理者は

- 整備の実務経験2年以上 + 研修を受ける

- 整備士技能検定に合格している

の2つの方法があります。

1の方法では、現実的には運送会社等(青ナンバー)の会社で整備管理補助者を経験していることでクリアできます。

その運送会社等の実務経験証明書を取得する必要があります。

整備管理者の研修は「整備管理者選任前研修」という名前の研修です。会場は地域によって運輸局、支局、トラック協会などが指定されています。

整備管理者は「運転手兼整備管理者」or「運行管理者兼整備管理者」でも問題ありません。

運転手

2種免許をお持ちの運転手が1人が必要になります。

現実的には介護タクシー事業が開始となるまでは運転手は前の会社を辞めない場合が普通です。

「従事予定証明書」などを取り交わしておき、事前に運転手予定者の入社の意思を確認しておきましょう。

運転手は、

- 日雇い

- 2ヶ月以内の期間限定

- 試用期間中

のこれらに該当する人は介護タクシー事業の会社の運転手となることは出来ませんので注意してください。

介護者

介護タクシーには、介護の有資格者は必要ではありません。

ただし有資格者がいる場合は、「福祉専用車両(車椅子やストレッチャー専用)ではない一般車両」を使用することとして申請が可能になります。

介護福祉士または介護職員初任者研修(以前はホームヘルパー2級と呼ばれていました)の受講済の場合には、その方が介助をするという条件で申請することが出来ます。

既に介護事業(訪問や通所など)をお持ちの場合であれば、お勧めいたします。

しかし、「介護タクシー事業のみ」の場合には、一般車両ではお客様を見込むことが難しいと思いますので、検討が必要です。

役員の要件

会社の役員(代表者や取締役)が、「役員法令試験」に合格する必要があります。

ただし、東京・千葉・神奈川・埼玉・群馬・栃木・茨城・山梨で開業する場合には、試験が免除となっています。

この試験は運行管理者資格を有していたとしても、運行管理とは内容が違うものなので、事前準備が必要です。

設備(車・営業所・車庫・休憩所)の要件

車

どのような車両を用意するか

基本的にどのような乗用車でも構いません。

しかし、8ナンバー車の方が使い勝手は良いかもしれません。

8ナンバーの場合には、車検証で確認が出来ますが、特殊用途自動車というものにあたります。

車検証の「車体の形状」という項目も車いす移動車などと記載されているものもあります。

このあたりはケースによりますが、許可が下りるか分からない時点で車を購入してしまうと余計な費用がかかってしまうので、事前に当事務所までご相談頂くことをお願いしております。

何台必要か

最低1台必要です。

リース車両や中古車でも問題ありません。

営業所・休憩施設・睡眠施設・車庫

営業所は農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しないことを確認していきます。

農地かどうか

土地の「地目」を確認します。

「地目」が「農地」の場合には営業所や休憩所としては使用出来ません。

ただし、車庫は「農地」であっても使用することが出来ます。

都市計画法に抵触しているか

都市計画法は「用途地域の確認」をしていくことで確認できます。

以下の手順で確認していきます。

- 「市街化区域」か「市街化調整区域」かを確認する

- 「建築制限があるか」を確認する

市街化調整区域とは、市街化になることを調整(制限)されている地域です。

この市街化調整区域内は建物を建てることを制限されており、営業所としては利用できません。

ただし、車庫(建物ではない車庫)としては利用することができます。

次に、建築制限があるかを確認します。

以下の別表で確認していきます。

| 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | |

| 床面積 150㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | (要確認) | 可 |

| 床面積 500㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | (要確認) | 可 |

| 床面積 1,500㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | (要確認) | 可 |

| 床面積 3,000㎡以下 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |

建築制限の確認をするときに「第一種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」などのワードを見つけた場合は注意をして確認してください。

これら以外の「商業地域」や「工業地域」などの文言であれば問題はありません。

賃貸の場合

賃貸物件などの場合は「事業用の営業所として」「事業用の車庫として」の賃貸借契約が結ばれていることが必要です。

契約書の中に「営業所」や「車庫」などの文言があることを確認していきます。

賃貸借の契約期間については以下のいずれかが要件となります。

- 契約期間が3年以上

- 自動更新

仮に、これらの文言がない場合でも再度契約書や承諾書を取り交わすことで要件を満たすことになります。

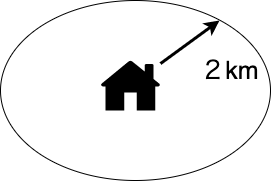

車庫と営業所の距離

車庫と営業所は離れていても問題ありませんが、2km以内にする必要があります。

これは通常の車庫証明を取る場合の距離と同じ要件です。

契約書に【乙が許可を得ることを条件に〜】等を入れて、「介護タクシーの許可が下りたら不動産契約を結ぶ」という方法を取っても問題ありません。

資金の要件

資金の要件は計画を立ててプールさせておく必要があります。

資金計画

許可の申請をする前に必ず資金計画を立てる必要があります。

ケースにもよりますが、200万円〜500万円程度を想定しておくとよいかもしれません。

既に車を持っている場合とこれから購入する場合では大きく金額が変わります。

__pdf-1.png)

- ①所要資金(事業開始に要する資金) → 合計の50%

- ②事業開始当初資金 → 合計の100%

①と②はどちらも満たしている必要あり、これらの現金(預金)を持っていることを「残高照会」などで証明していきます。

この資金の確認は申請時と許可取得前の2回行われるため、資金を確実に「確保」しておくことが必要となります。

運用資金

人件費

人件費とは役員報酬、運転手や事務員の給与などを計算します。

- 役員報酬 → 2ヶ月分

- 運転手や事務員の給与 → 2ヶ月分

- 手当、賞与 → 2ヶ月分

- 社会保険や雇用保険の事業者の負担分 → 2ヶ月分

- 厚生福利費 → 給与、手当、賞与の2%分

燃料・油脂・修繕費

- 燃料費(走行距離から算定) → 2ヶ月分

- 油脂費 → 燃料費の3%分

- 修繕費(修理費、部品代、タイヤ代) → 2ヶ月分

設備資金

車両代

リースや分割などいろいろなケースがあると思いますが、「実際に支払わなければならない金額」を資金計画に入れる必要があります。

①所要資金 → 全額×50%

②当初資金 → 「頭金+月額の支払い金額の2か月分」×100%

施設代

①所要資金 → 全額×50%

②当初資金 → 「敷金+月額の支払い金額の2か月分」×100%

取得している場合は「取得額の全額」に対してなので注意が必要です。

車や施設などを既に所持しており支払いが済ませてある場合は、この費用は必要ありません。

この設備資金は減価償却費(費用としての計上額)ではなく、実際に支払っていく金額を資金計画に入れていきます。

車の保険料・税金

車の保険料や税金を見積もっていきます。

こちらも見積書の取得が必要です。

- 自賠責保険 → 1年分

- 任意保険 → 1年分

※ただし、対人は無制限にしておくことをお勧めいたします。

税金の金額も調べていきます。

- 自動車税 → 1年分

- 重量税 → 1年分

- 環境性能割(旧自動車取得税) → 1年分

その他の費用

- パソコン、事務机、事務椅子など → 取得価額

ただし、これらは既に持っている場合は費用は必要ありません。

- タクシーメーター → 見積価額

タクシー事業なので、タクシーメーターの設置は不可欠です。

申請段階では見積書(機器代・取付費用)を取得しておきましょう。

その他

定款

法人として許可申請をする場合は、定款という会社のルールブックの事業目的の文言を確認する必要があります。

「一般乗用旅客自動車運送事業」の文言が入っていない場合は定款変更登記をおこなう必要があります。

社会保険の加入

社会保険の加入は必須です。

申請時点は「宣誓書」で社会保険に入ることを宣誓しますが、介護タクシー事業の許可取得後の6か月以内に社会保険に加入しなければ事業を開始することが出来ません。

開業届け

介護タクシー事業の許可取得後の6か月以内に開業届を出す必要があります。

車両の準備、任意保険加入、社会保険加入、写真撮影などを済ませ開業届けを提出することで事業を始めることが可能となります。

事業開始まで計画的に余裕を持って、準備をしていく必要があります。

当事務所では介護福祉士資格を有する行政書士が、お客様のスムーズな開業のお手伝いを致します。

介護事業所の指定申請や会社設立も多くおこなっており、同時にご支援させて頂くことも可能です。

介護タクシーを始めたい、介護タクシー事業の許可が欲しいとお考えの場合は、お気兼ねなくご相談ください。

お問い合わせ